|

|

私達の体の中には何万種類というタンパク質が存在しています。食べ物を消化する時、バイ菌をやっつける時、筋肉を動かす時、タンパク質はいつも忙しく体の中で働いています。私達の研究室ではタンパク質の結晶を作って、タンパク質の立体構造“カタチ”を調 べています。当日は、最初に講義室でセミナー「タンパク質とは何か」を行い、タンパク質の生命現象における役割をご紹介します。その後実験室に移動し、皆さんにタンパク質の結晶化を体験してもらいます。昼食後は当日作製した結晶と塩化ナトリウムの結晶の観察を行います。最後にセミナー「タンパク質のX線結晶構造解析」を行い、タンパク質の立体構造がどのようにして得られるのかについてご説明します。さあ、私達と一緒にタンパク質の結晶を作って、タンパク質の“カタチ”を調べる仕組みを勉強してみませんか?!

・2010年9月23日

8:30 集合

8:30-9:00 実験室へ移動・自己紹介

9:00-9:15 科研費の説明

9:15-9:50 実験「ピペッターの使い方の説明・練習」

9:50-10:10 講義「結晶化方法の説明」

10:10-11:30 実験「結晶化」

11:30-11:50 講義「結晶化の原理説明」

11:40-13:00 昼食・研究室見学

13:00-13:20 講義「タンパク質とは?」

13:20-13:40 講義「X線結晶構造解析について」

13:40-14:40 実験「結晶観察」

14:40-15:00 考察

15:00-15:30 クッキータイム

15:30-16:00 修了式

16:00 解散

|

教員:

田中 勲(先端生命科学院)、喜多 俊介(生命科学院) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, ひらめき☆ときめきサイエンス, 公開講座でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

ヒグマ学入門

|

クマは食物連鎖の頂部にあって、古く旧石器時代から人類と緊張のある関わりをもってきました。とくにアイヌをはじめ極東諸民族はクマにたいして深い畏敬と敬愛の念をいだき、独特の付き合いをしてきたことが知られています。日本列島最大の陸上哺乳動物であるヒグマに関連するする各専門家の最新の研究成果を学んで、ヒグマを通して自然と社会の関係を考えましょう。

|

教員:

天野 哲也(総合博物館)、 増田 隆一(理学研究院)、 高橋 英樹(総合博物館)、 大原 昌宏(総合博物館)、 小野 裕子(藤女子大学)、 大舘 智志(低温科学研究所)、 前田 菜穂子(のぼりべつクマ牧場)、 関口 明(札幌国際大学)、 竹中 健(シマフクロウ環境研究所)、 間野 勉(道環境科学研究... |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 低温科学研究所, 全学教育科目, 理学/自然科学, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

精進努力で“鈴木カップリング”を見つけた!

|

「札幌市民ホール」で開催された「ノーベル化学賞受賞記念市民講演会 精進努力で“鈴木カップリング”を見つけた!」の映像資料をご覧いただけます。

|

教員:

鈴木 章(名誉教授) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, ノーベル賞, 公開講座でさがす, 理学/自然科学 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

惑星探査の新しい時代が始まる

|

ゲストの高橋幸弘さんは、金星の「カミナリ」について研究しています。金星にカミナリがあるかどうかは、30年来議論が決着しない大問題であり、これを解明することは、金星の気象を理解する上で大変重要な鍵となります。高橋さんは、金星探査機「あかつき」に搭載するための、LAC(愛称:ウリボウ)と呼ばれるカミナリ観測専用カメラの開発を手がけました。金星のカミナリの性質がわかることで、金星の大気の動きについて理解を深める貴重な手がかりが得られると期待されています。今回のサイエンス・カフェでは、金星のカミナリをはじめとする惑星や地球の大気現象の面白さと、その謎を解き明かす雷放電観測を利用したユニークなアプローチについてご紹介いただきます。

高橋 幸弘

1965年、千葉県四街道市生まれ。北海道大学大学院理学研究院教授(宇宙惑星科学分野)。カミナリ放電や電離圏・磁気圏での電気現象を軸に、地球及び惑星の大気を銀河宇宙線や太陽活動など宇宙空間との関連に注目しながら、その物理・化学過程の解明を目指しています。そのために、新設した口径1.6mの望遠鏡、惑星探査機搭載機器、地球周回の大学衛星、世界雷放電観測網などハード及びソフトウェアの開発とそのデータ解析を行っています。趣味は一年前から始めたアーチェリー。忙しい合間を縫って、週末家族が暮らす甲府で息子さんと楽しんでいます。

|

教員:

高橋 幸弘(北海道大学大学院理学研究院) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, サイエンス・カフェ札幌から Pick up!, 公開講座でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

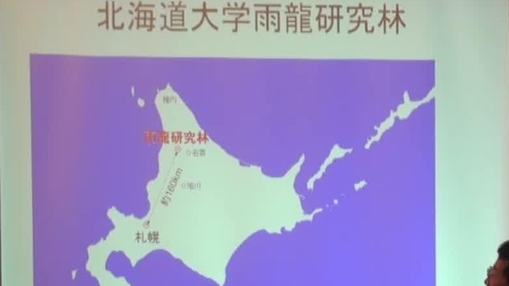

科学者と見る北大研究林

|

最後に森の土を踏みしめたのはいつですか?森の土の手触りや香りを覚えていますか?北海道大学は世界一の規模を誇る研究林を持っています。札幌から北へ約200km、幌加内町に広がっているのが、1901年に北大で最初に創設された雨龍研究林です。今回のカフェでは、その北大雨龍研究林で「森林における土壌の役割」や「二酸化炭素を含む炭素や養分の循環」などの研究をしている柴田英昭さんに、森や土の魅力を語っていただきます。普段森を歩くとき、私たちは木々や草花、野鳥など、地上に目がいきがちですが、本当の森の魅力は土にある、と柴田さんは言います。ミミズや地中の無数の微生物は豊かな土壌を生み出しています。でも実際にどのようなメカニズムで森が維持されているかは、意外と謎が多いそうです。カフェでは雨龍研究林で撮影した映像を見ながら、柴田さんと一緒に森を散歩するような感じで、森林と土の秘密をひもといていきます。カフェの後には、下を向いて森を歩くのが楽しみになること、間違いありません♪

|

教員:

柴田 英昭 (北海道大学北方生物圏フィールド科学センター) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, サイエンス・カフェ札幌から Pick up!, 公開講座でさがす, 北方生物圏フィールド科学センター, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

~恐竜からのタイムカプセル~

|

生きている恐竜を見たことがある人は、だれもいません。研究者はその姿を、発掘された化石から想像してきました。大きな体に鋭い歯、低い声で吠えながら、ドスンドスンとものすごい足音で歩いて行く・・・みなさんはどんな恐竜の姿を想像しますか?今回のゲストは、アラスカやアルゼンチンで実際に発掘調査を行っている小林快次さんです。現在開催されている恐竜の企画展、『アラスカの恐竜』(北海道大学博物館)に関わっておられる恐竜のスペシャリストです。恐竜はいったいどのように誕生して、どんな進化をし、そしてなぜ姿を消したのか。今回はそんな恐竜のひみつを探ってみます。大昔の地球で、今の人類と同じように世界を支配していた恐竜。そんな恐竜たちの時代に、小林さんと一緒に思いをはせてみませんか。

|

教員:

小林 快次(北海道大学総合博物館) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, サイエンス・カフェ札幌から Pick up!, 公開講座でさがす, 理学/自然科学, 理学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

~脳をカオスで語る~

|

私たちは一人ひとり考え方や感じ方が異なっています。それは、私たちがそれぞれ違う脳をもっていることと大きく関係しています。それにもかかわらず、コミュニケーションを通してお互いの思いや情報を共有し合うことができます。どうしてでしょうか?今回のサイエンス・カフェ札幌では、北海道大学の津田一郎さんに、数理科学の観点から脳とコミュニケーションの関係についてお話をしていただきます。私たちがコミュニケーションを通して思いや情報を伝え合っているとき、脳内では神経細胞の複雑な相互作用が起こっています。津田さんは、この現象をカオスという数理科学的側面から解明する研究に第一線で取り組んでいます。

|

教員:

津田 一郎(北海道大学電子科学研究所) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, サイエンス・カフェ札幌から Pick up!, 公開講座でさがす, 理学/自然科学, 電子科学研究所 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

~粘菌の不思議に学ぶ~

|

粘菌といえば、何を思い浮かべますか? 年配の方は南方熊楠(みなかたくまぐす)や、那須の御用邸で採集していた昭和天皇を思い浮かべることでしょう。また漫画『風の谷のナウシカ』では、腐海の世界に生きる心を持つ重要な生き物として、粘菌は登場します。粘菌は、朽ちた木の下や鉢植えなどの湿った場所を好み、意外と身近に存在するアメーバ状の単細胞生物です。この粘菌が迷路を解いたり、鉄道網のような輸送効率に優れたネットワークを作ったりといった「知性」を持つという研究が、最近脚光を浴びています。いったい知性とは何なのでしょうか? 粘菌のような原始的な生物でも、本能的に秩序だった行動をとることで生き残ろうとします。このような現象は、「自己組織化」と呼ばれ、雪の結晶の成長や、気象衛星からみた雲の模様、化学反応など自然界にも多く存在しています。あたかも「知性」を持つかのように振る舞う粘菌の謎を解くキーワードが「自己組織化」なのです。

今回のカフェでは上田哲男先生と一緒に、実際の粘菌を見て、触ってもらいながら、粘菌の不思議な魅力と、そこに潜む「知性」とは何かを考えます。粘菌と知恵比べして遊ぼう!

|

教員:

上田 哲男(北海道大学電子科学研究所) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, サイエンス・カフェ札幌から Pick up!, 理学/自然科学, 理学部, 電子科学研究所 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

―シベリアを環(めぐ)る水の話―

|

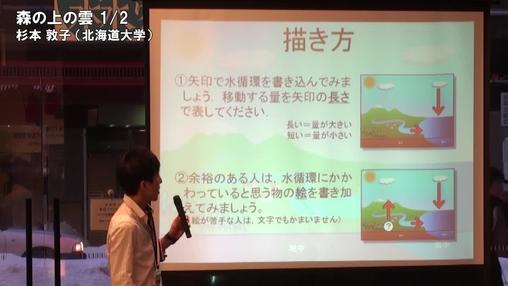

地球上の生き物にとって必要不可欠な水。水は雲や雨、さらに川、海、氷河などに姿を変えながら私たちのまわりを循環しています。では水が循環する背景にはどのような要素が関わっているのでしょうか?また、地球温暖化によって水の流れはどのように変化していくのでしょうか?今回のゲストは、水循環を研究している杉本敦子さん。研究の舞台、それは札幌から約3000km離れた、永久凍土とタイガ林が広がるシベリアです。杉本さんはそこで様々に“かたち”を変える水を追いながら、生物と環境の相互作用を明らかにすることを目指しています。本日はその研究について、フィールドワークの写真を交えながらお話しいただきます。さらに、まだ明らかになっていない地球温暖化と水循環の関係について、みなさんと一緒に考えていきたいと思います。

|

教員:

杉本 敦子(北海道大学大学院地球環境科学研究院) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, サイエンス・カフェ札幌から Pick up!, 公開講座でさがす, 理学/自然科学, 理学部, 環境科学院/地球環境科学研究院 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

今から約3億6000万年前のデボン紀に、暖かい沼地の浅瀬から勇気ある両棲類の先祖(ユーステノプテロン)が陸を目指しました。この水圏からの脱出、つまり陸上への進出は体重を支えるための骨格の劇的な進化と、空気中の酸素を獲得するための未完成な肺の誕生につながり、私たちヒトの今日の存在の基礎となったのです。本講座は、現存する両棲類の中で特異的に進化した無尾目を、形態や生態、繁殖戦略や鳴き声といった生物学的側面と、絵本や物語また食文化といった文化的側面から分析し、激変する両棲類周辺の環境を通して総合的に両棲類を捉えようとするものです。文系理系を問わず、授業を通して将来研究者として必要な問題解決の視点と手法をマスターすることも目的としています。

|

教員:

鈴木 誠(高等教育推進機構) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 理学/自然科学 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

The cell's protein factory and how antibiotics block it

|

英国MRC研究所のVenki Ramakrishnan 博士は、細胞のタンパク質合成装置リボソームの立体構造を決定し、その機能を個々の原子配置に基づいて解明した功績により、2009年度ノーベル化学賞を受賞しました。この度、北大の学術交流会館にて、学生・一般市民対象の講演をお願いしました。今回の講演では、リボソームの働きと、それを阻害するさまざまな抗生物質の働きについて、わかりやすく説明していただきます。

|

教員:

Venki Ramakrishnan (英国MRC研究所) |

開講年:2010

|

タグ:

english, ノーベル賞, 公開講座でさがす, 理学/自然科学 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

-Protoplasmに魅せられて-

|

場所:北海道大学電子科学研究所

日時:2012年3月2日

|

教員:

上田 哲男 (電子科学研究所) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 最終講義, 理学/自然科学, 電子科学研究所 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

人間と環境科学(1)

|

北大における調査研究は、理系・文系ともに、研究室・実験室ではないさまざまなフィールドで展開されています。この授業では、それらのフィールドの数種類を短い時間で直接体験してもらうことで、フィールド・サイエンスに興味・関心を持ってももらうことを目的としています。

|

教員:

上田 宏(北方生物圏フィールドセンター)、荒木 肇(北方生物圏フィールドセンター)、本村 泰三(北方生物圏フィールドセンター)、山田 敏彦(北方生物圏フィールドセンター)、東 隆行(北方生物圏フィールドセンター)、高橋 誠(北方生物圏フィールドセンター)、 傳法 隆 (北方生物圏フィールドセンター)... |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 北方生物圏フィールド科学センター, 理学/自然科学 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

~PCRと電気泳動で米の品種を特定する~

|

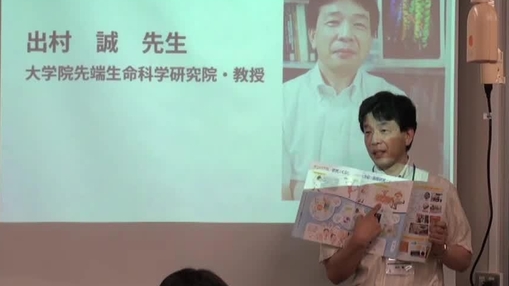

遺伝子には、生命をつかさどる情報がたくさん書き込まれています。科学技術が進歩したおかげで、植物や動物、わたしたち人間の遺伝子に書き込まれている、全ての情報が明らかになりました。遺伝子の情報がわかれば、さまざまな生物のもつ特徴を理解することができます。遺伝子研究の基本実験技術として世界の研究者がPCR 法や電気泳動法を利用しています。

このプログラムでは、調べたい遺伝子を人工的に増やすPCR 法と、その大きさを分析する電気泳動法を利用して、私たちが普段食べているお米の特徴を調べます。分析結果をパズルのように組み合わせて、お米のもっている遺伝子コードを解読しましょう!

|

教員:

出村 誠(先端生命科学研究院)、塚本 卓(生命科学院)、北村 優紀(生命科学院)、高橋 里佳(生命科学院)、木戸 浩貴(生命科学院)、藤井 敦彦(生命科学院)、柴崎 宏介(生命科学院)、倉田 拓郎(理学部) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, ひらめき☆ときめきサイエンス, 公開講座でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

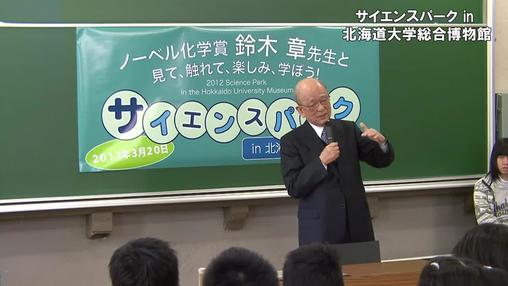

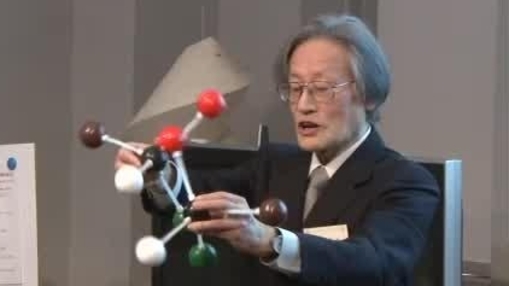

ノーベル化学賞を受賞した鈴木章北海道大学名誉教授と国際科学オリンピックで活躍したスーパー高校生をお招きし、北海道の未来を担う子どもたちに、生活の利便性の向上や社会経済の発展に大きく貢献する科学技術への関心を高めてもらうため、「見て、触れて、楽しみ、学ぶ」ことができる体験・交流型のイベント「サイエンスパークin北海道大学総合博物館」を開催しました。

<関連情報>

北海道科学技術振興課

北海道大学総合博物館

|

教員:

高橋 はるみ(北海道知事) 、山口 佳三(北海道大学理事、副学長)、鈴木 章(北海道大学名誉教授) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, サイエンスパーク in 北海道大学総合博物館, ノーベル賞, 公開講座でさがす, 理学/自然科学, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

北海道大学総合博物館で開催された「鈴木章名誉教授ノーベル化学賞受賞記念特別展示関連イベント・セミナー第2回」の映像資料をご覧いただけます。

|

教員:

宮浦 憲夫(工学研究院) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, ノーベル賞, 公開講座でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

夢は自分で探すもの -有機化学は面白い!-

|

鈴木章北海道大学名誉教授が、2010年のノーベル化学賞を受賞されました。

北海道大学オープンコースウェアでは、本学学生、一般市民、同窓会に向けた受賞記念講演会の様子を公開しております。

|

教員:

鈴木 章(名誉教授) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, ノーベル賞, 理学/自然科学, 理学研究院, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

北海道大学総合博物館で開催された「鈴木章名誉教授ノーベル化学賞受賞記念特別展示関連イベント・セミナー第1回」の映像資料をご覧いただけます。

|

教員:

白濱 晴久(名誉教授)、山本 靖典(工学研究院) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, ノーベル賞, 公開講座でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

アホウドリの歴史

|

アホウドリ。この気の毒な鳥の名前をみなさん一度は耳にしたことがあるでしょう。翼を広げると2 mを超えるこの海鳥は、地上では動きが鈍く、またヒトを恐れません。19世紀末ごろから羽毛採取のために乱獲され、一時は絶滅したと考えられました。現在、主に伊豆諸島の鳥島と尖閣諸島の南小島・北小島で約3,000羽が繁殖しています。遺跡から発掘された骨の分析から、アホウドリは過去に日本列島に住んでいた人々にも盛んに利用されていたことが明らかになりました。DNA解析など様々な視点で遺跡から出土した骨を分析する科学、考古動物学からこの鳥の歴史について考えます。

|

教員:

江田 真毅 (北海道大学総合博物館) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 理学/自然科学, 理学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

―海藻を食べて健康になりましょう―

|

海藻は、植物の藻類の一員で、主に海水中で生育し、多細胞大型化する紅藻、褐藻、アオサ藻類という生まれも育ちも異なる3群の総称です。これらを「硫黄栄養生物」として食物論からまとめ、その栄養は硫黄を含む水溶性食物繊維であると初めて世に問うてみる。

硫黄は全生物にとって含硫たんぱく質生成の為の必須元素だが、海藻類には体構成の細胞壁の成分でもある。

食物繊維の主な仕事は大腸の掃除屋であり、よいウンチを排泄して、私たちの健康を守ることだが、海藻の食物繊維で一番期待されることは、抗腫瘍作用、腸内細菌との適切な関係の維持、抗凝血作用のヘパリノイド活性を日常の食生活に取り入れることなど、海藻食に対する新しい研究が必要になると思う。

|

教員:

舘脇 正和(北海道大学名誉教授) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 理学/自然科学, 理学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

偶然の重なりがもたらす生物の球化現象

|

球状の集合を形成することで知られる阿寒湖のマリモ。研究の進捗によって、長く生物学の謎とされてきたマリモの球化現象の全体像がようやく見えるえてきました。生物の形づくりにおいて、球化現象はどのように位置づけられるのか。球化する大型生物はマリモだけなのか。集合のつくりはどうなっているのか。どんな発達過程をたどって球化するのか。球化するのに生きて行くためのメリットがあるのか。野球ボールの大きさに育つまで150年もかかると言うのは本当か。最大でどれくらいまで大きくなるのか。阿寒湖に球状集合は何個くらいあるのか。なぜマリモは阿寒湖でのみ丸く大きく育つのか。マリモの球化をめぐる様々な疑問についてお答えします。

|

教員:

若菜 勇(釧路市教育委員会) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 理学/自然科学, 理学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

環境問題に加担する地球内部

|

私たちが普段何気なく吸っている空気はどのようにして形成されたのでしょうか。特に多くの方が注目されているのは二酸化炭素の進化と行く末ではないでしょうか。二酸化炭素というと化石燃料の燃焼とともに年々濃度を増す地球温暖化の元凶というイメージが強いかもしれません。ただ、ここで宇宙へ目を向けて下さい。地球の兄弟星とも言えるお隣の惑星を厚く覆うのは二酸化炭素です。おそらく地球もかつては二酸化炭素の大気に覆われていたことでしょう。しかも、二酸化炭素は地球内部にも広く分布しており、火山活動とともに染み出してきているようです。私たちが環境を考える時、目に映る対象にとらわれがちですが、私たちの環境は地球内部や宇宙とも関連しており、さらに長い地球の歴史の間に人為的な擾乱を遥かに凌駕する環境変動を経験してきたことも分かっています。私たちが真に持続可能な社会の構築を目指すには、こういった視野・視点・視程をもって臨むことも有用ではないでしょうか。

|

教員:

山本 順司 (北海道大学総合博物館) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 理学/自然科学, 理学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

マグマからの贈り物

|

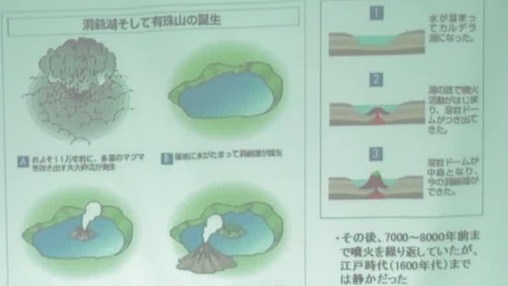

私たちの生活は様々な金属に支えられています。しかしながら、多くの日本人には金属が生産されている現場に接する機会がほとんどなく、金属の供給源である鉱山がどういうものであるのか実感が湧かない方が多いと思います。火山を創るマグマは金属元素を地球の内部から運搬し、地表付近で農集する働きをしています。札幌市を代表する火山である無意根山や手稲山には豊羽鉱山や手稲鉱山という金属鉱床が伴われ、鉛や亜鉛・銅・インジウムや金・銀を産出しました。このセミナーでは、今話題のレアアースも含め、このような鉱床がどのような地質環境で形成されたのかについてお話し、鉱物資源を身近に感じて頂けたらと思います。

|

教員:

渡辺 寧 (独立行政法人 産業技術総合研究所) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 理学/自然科学, 理学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

次に北海道で噴火する火山はどこか?

|

火山研究の目標のひとつは、火山活動および噴火の予測を可能にすることにある。地震や地殻変動の観測技術の進歩によって、現在では噴火前の前兆現象は、ほぼ完璧に捉えられるようになっており、その意味で短期的な噴火予測は可能になってきたと考えられる。しかしながら、数10~数100年先、あるいはより長期の火山活動・噴火活動の予測に関しては、まだまだ問題が多い。この長期予測は噴火災害の軽減に必要なだけではなく、例えば放射性廃棄物の処分場の候補地選定にも不可欠であり、この場合は数万から数10万年の予測が要求される。今セミナーでは、火山活動の数10~数100年間の中長期予測の手法と問題点について紹介する。

|

教員:

中川 光弘 (北海道大学大学院理学研究院) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 大学院でさがす, 理学/自然科学, 理学研究院, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

北海道大学名誉教授の鈴木章氏をお招きし、本道の未来を担う子どもたちに、生活の利便性向上や社会経済の発展に大きく貢献する科学技術への関心を高めてもらうため、「見て、触れて、楽しんで、学ぶ」ことができる「体験型の交流の場」を創出しました。

|

教員:

高橋 はるみ(北海道知事)、山口 佳三(北海道大学副学長)、鈴木 章(北海道大学名誉教授)、山本 靖典(北海道大学工学研究院)、津曲 敏郎(北海道大学博物館館長) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, サイエンスパーク in 北海道大学総合博物館, ノーベル賞, 理学/自然科学, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |